„Erinnerung lernen“ und SABRA der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf gestalten „Projekttag Antisemitismus“ am Mataré Gymnasium in Meerbusch.

Meerbusch

/ Kreis Neuss

In den letzten Schultagen vor Zeugnisvergabe und großen Ferien gab es für die Meerbuscher

Europaschule mit ca. 1000 Schülerinnen und Schülern einen nicht ganz alltäglichen

Besuch.

Gleich zwei Einrichtungen der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, die Servicestelle

für Antidiskriminierungsarbeit – Beratung bei Rassismus und Antisemitismus,

kurz SABRA und „Erinnerung lernen“,

sowie der Ghetto Überlebende Herbert Rubinstein, gestalteten gemeinsam mit

Lehrkräften eine Ausstellung und einen Projekttag gegen Antisemitismus und für

die Erinnerung an die Shoa.

Diese Thematik, die in der letzten Zeit verstärkt auch im Erleben von

Jugendlichen wieder eine Rolle spielt, wurde aus den nicht einfach greifbaren Medien,

zumindest für eine Woche, in den Schulalltag geholt.

Schulleiter Christian Gutjahr-Dölls, betonte bei seiner Begrüßung in

eindringlichen Worten, wie wichtig es der Schule gerade in diesen Zeiten ist,

gemeinsam mit einem Partner wie der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf gegen das

Vergessen und für konkrete Handhabungen bei Rassismus und Antisemitismus zu

arbeiten.

Erinnerung lernen

„Wir

wollen praktisch etwas mit der Jugend tun, nicht warten bis es wieder zu spät

ist“, so Herbert Rubinstein, Mitglied der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Er überlebte

1941 gemeinsam mit seiner Mutter die Shoa in der heutigen Ukraine. In den 50er

Jahren waren er und sein Freund Paul Spiegel (sel.A.), der ehemaligen

Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland selbst noch Besucher im

jüdischen Jugendzentrum. Seit dieser Zeit fühlt sich Herbert Rubinstein auch

dem Dialog, damals zunächst mit katholischen jungen Erwachsenen verbunden.

Ukraine

„Seit nunmehr drei Jahren reist unsere Erinnerungswerkstatt durch ukrainische

Schulen, Universitäten und Bibliotheken, erstellt und übersetzt Materialien, entwickelt

Formate für die Zeit, wenn die Zeitzeugen ihre Schicksale nicht mehr persönlich

an die Jugend weitergeben können“, so Olga Rosow, Leiterin der Sozialabteilung

der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf.

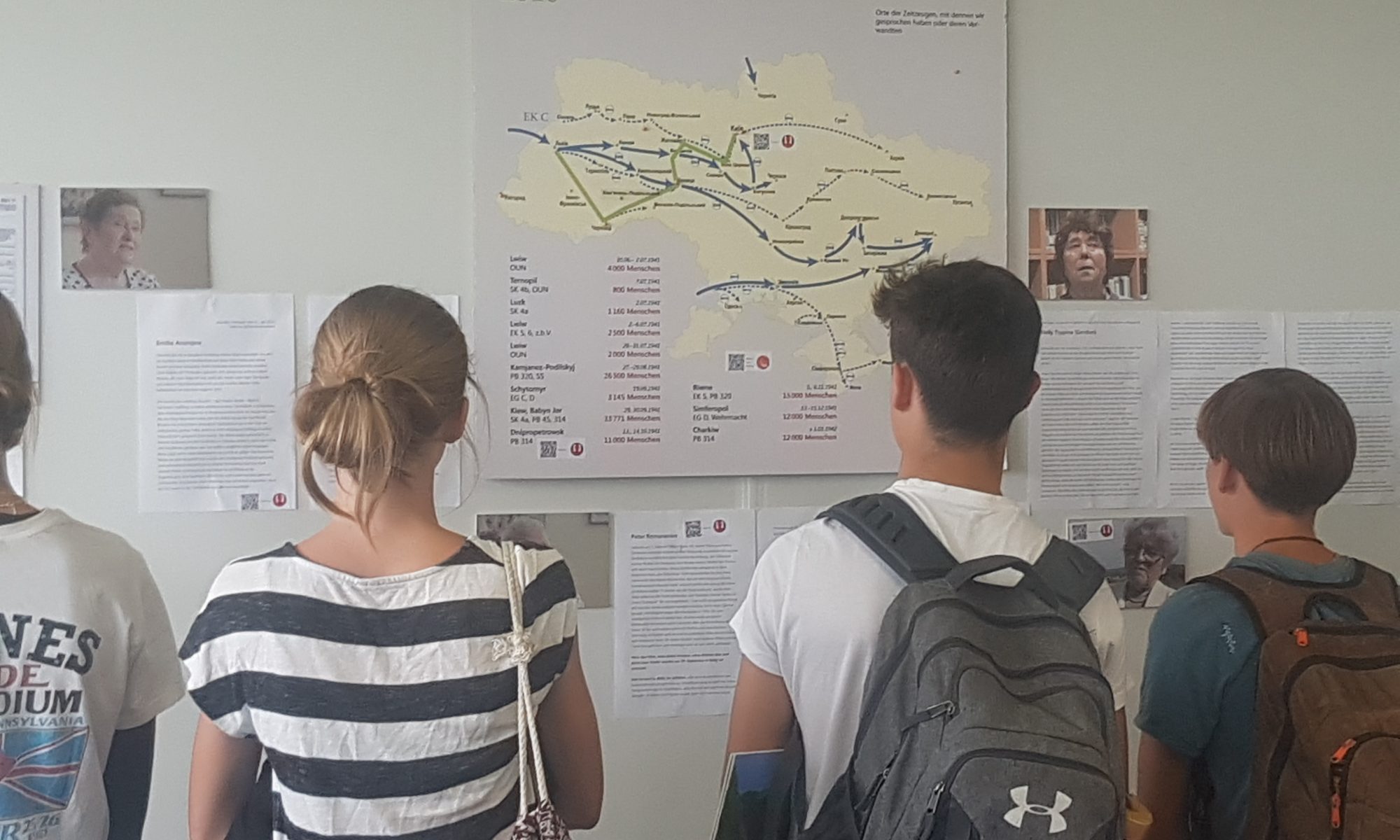

Präsentiert werden u.a. die Geschichten von zwölf Zeitzeugen, ein Schulbuch im

Stile einer Graphik Novel, das die Biographien von fünf jüdischen Kindern im

Holocaust erzählt, ein elektronisches Memory zur Erklärung jüdischer Symbole, ein

Audio Spaziergang durch den Gedenkpark von Babyn Yar in Kyjiw, und ein Dokumentarfilm

über das Leben und die gestohlene Kindheit eben jenes Herbert Rubinstein

Zuletzt wurde der Comic „Das Leben von Anne Frank“ ins Ukrainische übertragen

und wird ab September in ukrainischen Schulen verteilt. Werkausstellungen

fanden zuletzt in Charkiw, Krefeld, Lemberg, Tscherkasy, Gelsenkirchen, Krementschuk,

Düsseldorf und Chernivsti statt,

Letztere in Anwesenheit des Oberbürgermeisters von Düsseldorf, Thomas Geisel, der

dazu Ende April mit einer Delegation der JGD in das heutige „Czernowitz“ gereist ist, wo viele der

Mitglieder ihre Wurzeln haben.

TRANSNATIONALES PROJEKT

„Erinnerung lernen“ ist ein transnationales Projekt auf Augenhöhe.

Alle lokalen Aktivitäten dort haben einen Bezug zu Menschen aus der

Düsseldorfer Gemeinde bzw. aus dem Landesverband Nordrhein, die meisten sind mit

dem Thema „Shoa durch Erschießen verbunden, wofür das Menschheitsverbrechen Babyn

Yar“ nur stellvertretend steht“, sagt der Historiker und Projektkoordinator

Matthias Richter.

„Alles hat in der Seniorenabteilung der Gemeinde als kleines Zeitzeugeninterview

angefangen“, ergänzt Rosow, die selber aus Kyjiw stammt. „Dass nun die

Ergebnisse aus der Ukraine, hier in Deutschland eingesetzt werden, war so nicht

geplant, macht uns aber auch ein wenig stolz und zeigt wie nötig zeitgemäße

Konzepte für dieses Arbeitsfeld sind.“

Das Projekt wird vom Auswärtigen

Amt im Rahmen des „Ausbaus der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den

Ländern der Östlichen Partnerschaft und Russland“ gefördert.

Partner des Projektes sind u.a. das Zentrum Judaikum Kyjiw, das Museum für die Geschichte und Kultur der Juden der Bukowina, sowie das Anne Frank Huis Amsterdam und SABRA Düsseldorf.

SABRA

Die

Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und

Antisemitismus SABRA wurde vor etwas über einem Jahr in Trägerschaft der

JüdischenGemeindeDüseldorf gegründet und ist neben RIAS in Berlin die zweite

Einrichtung dieser Art bundesweit,

unweit des Düsseldorfer Gemeindezentrums.

Das Wortspiel mit dem hebräischen Begriff für Kaktus ist gewollt. Kleine Kakteen

zieren auch Logo und das Büro.

SABRA bietet neben Einzelfall- und

Organisationsberatungen sowie Netzwerk- und Gremienarbeit auch

Präventionsprogramme gegen Antisemitismus, vor allem an Schulen.

„Mit Workshops für Schülerinnen und

Schüler ab der dritten Klasse wollen wir für den alltäglichen Antisemitismus

sensibilisieren«, so die Theaterpädagogin Sophie Brüss, von SABRA.

„Auch hier mit der Stufe 10 war es

ein Ziel, die Auswirkungen von Antisemitismus auf Jüdinnen und Juden

aufzuzeigenund aktuelle Fällen an Schulen zu diskutieren.“

„Für mich war es ein gelungener, lebendiger Workshop, bei dem die Schülerinnen

und Schüler keine Scheu zeigten, auch unangenehme Fragen , nicht nur über

Antisemitismus, sondern auch über die Unterschiede zum Rassismus und zur

Vielfalt von jüdischen Identitätenzu stellen und ihre eigenen Bilder im Kopf zu

reflektieren, so Brüss.

Projekttag

Für ungefähr 100 Schülerinnen und Schüler der Stufe 10 wurde ein Welt Café

veranstaltet bei dem Reihum die Themengruppen Antisemitismus im Alltag,

Medienkompetenz „Stereotype im Netz“, ein Dokumentarfilm mit anschließendem

Zeitzeugengespräch und der Besuch der Ausstellung organisiert.

„Wir verzeihen Generation der Täter nicht, aber die junge Generation ist nicht

schuldig, sie soll aber aufpassen, dass sie nicht schuldig wird,“ ist einer der

Aussagen die Herbert Rubinstein in dem Filmes „Ich war hier“ der ukrainische

Filmemacherin Ksenyia Marchenko gegenüber Schülern in Czernowitz gemacht hat.

Im Rahmen des Projekttages am 10.07.2019 mit den 10.

Klassen, an dem die etwa 107 Schülerinnen und Schüler in 4 Gruppen aufgeteilt

wurden, gab es je Gruppe ein etwa halbstündiges Zeitzeugengespräch mit Herbert

Rubinstein. Obwohl die Schulleitung eine gute Vorarbeit geleistet hatte, die

Schülerinnen und Schüler 2 entsprechende Filme vorher gesehen hatten, fing das

jeweilige Gruppengespräch etwas zäh an, vor allem nach der Mittagspause. Da saß

nun Herbert Rubinstein der Gruppe im Klassenraum live gegenüber, ein für sie

bis heute unbekannter älterer Mensch, von dem sie vorhin so einiges aus seinem

Leben gesehen und gehört hatten. Also musste zunächst ein Vertrauen entstehen,

Fragen stellen zu dürfen und auch, welche Fragen. In jeder Gruppe waren es etwa

4-5 Jugendliche, überwiegend weiblich, die sich dann doch trauten. Interessant

waren die Fragen wie es uns gelang, zu überleben, d.h. mehr Einzelheiten zu

Ghetto, Fluchtwege, Zustände in Czernowitz, wie und ob uns von nichtjüdischen

Menschen geholfen wurde und wie ich das, als Kind, aufgenommen und verarbeitet

hatte. Ich stellte fest, dass die Jugendlichen sich Vieles, was Krieg und

Furchtbares bedeutet, sich nicht vorstellen können. Vielleicht, weil der

überwiegende Teil hier geboren wurde, sich nicht mit Nachrichten intensiv

befasst und in einer überwiegend heilen Welt lebt, die Schule, Sicherheit, ein

„normales“ zu Hause und 2019 im Rheinland bedeutet. Ja, Antisemitismus, 2.

Weltkrieg, Geschichte, Nationalsozialismus, alles nicht unbekannt und doch

unbekannt. Also hatte ich den Eindruck, entweder Verdrängung oder klar, die

Filme gesehen, aber „eine andere Zeit und Welt“. Auf meine Frage, sie seien

doch 16 Jahre und wahlberechtigt, also mit verantwortlich, was politisch vor

sich geht, gab es kaum Resonanz.