м. Львів, 11 травня 2024 р.

Адреса локації: вул. Акад. Богомольця, 6, м. Львів, 79005, Україна

Програма ІІ-ї робочої зустрічі

Мережі ініціатив у сфері будівництва та культури пам’яті в рамках побратимств між німецькими та українськими містами

м. Львів, 11 травня 2024 р.

Адреса локації: вул. Акад. Богомольця, 6, м. Львів, 79005, Україна

Програма ІІ-ї робочої зустрічі

Мережі ініціатив у сфері будівництва та культури пам’яті в рамках побратимств між німецькими та українськими містами

м. Львів, 11 травня 2024 р.

Адреса локації: вул. Акад. Богомольця, 6, м. Львів, 79005, Україна

09.30 – Реєстрація учасників

10.00 – Відкриття

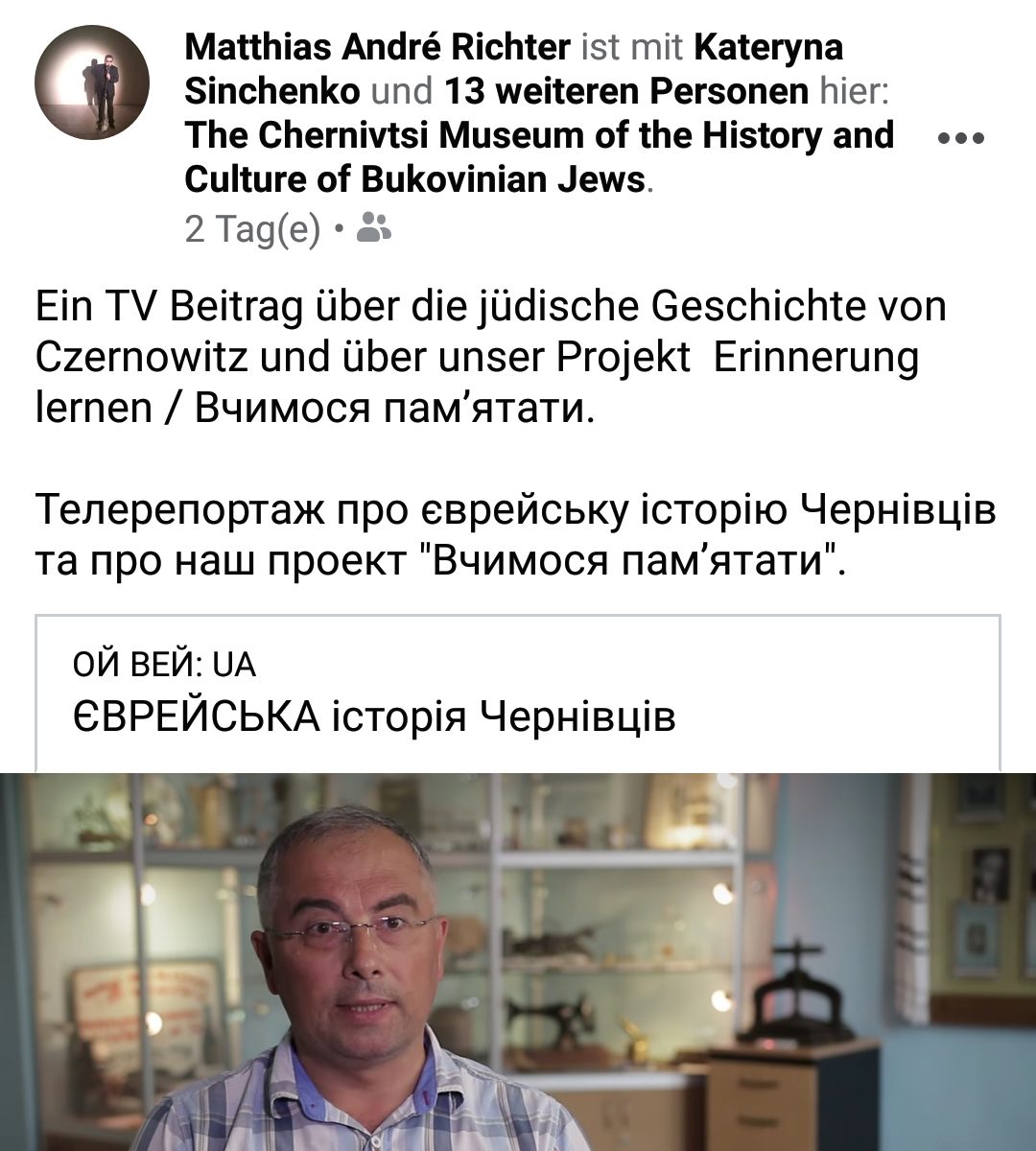

Вітальна промова та вступна модерація Маттіаса Андре Ріхтера, співініціатора Мережі ініціатив у сфері будівництва та культури пам’яті в рамках побратимств між німецькими та українськими містами, координатора проєкту «Tracks of Memory II» тристоронніх ініціатив Німеччина-Польща-Україна)

Вітальні виступи:

Андрій Москаленко – перший заступник міського голови Львова (надіслано запит)

Д-р Штефан Келлєр – обербургомістр крайового міста Дюссельдорф

Василь Зазуляк – перший заступник міського голови Чернівців

Бернд Рубельт – віце-бургомістр крайового міста Потсдам (з питань розвитку, будівництва, економіки та навколишнього середовища)

Д-р Софія Дяк – директорка Центру міської історії у місті Львів.

10.30 – знайомство/представлення учасників

Короткі виступи учасників із релевантною інформацією про себе та сферу своїх інтересів/компетенцій

10.45 – Бернд Рубельт (віце-бургомістр крайового міста Потсдам з питань розвитку, будівництва, економіки та навколишнього середовища)

Про цілі і завдання, а також можливості Мережі ініціатив у сфері будівництва та культури пам’яті в рамках побратимств між німецькими та українськими містами.

11.00 – Імпульсні доповіді/презентації

(Модератор: Проф. Д-р Алєксандер Вьолль, університет м. Потсдам)

Д-р Антон Коломейцев, головний архітектор міста Львів (надіслано запит)

Культурна спадщина як шанс та виклик для сучасного міського планування.

Маряна Мазурак, заступниця директорки Центру міської історії у місті Львів.

Про місію та структуру Центру міської історії у місті Львів.

11.50 – 12.10 – перерва на каву

Д-р Євгеній Котляр, професор кафедри монументального живопису й кафедри історії мистецтв Харківської державної академії дизайну та мистецтв, голова академічної ради Української асоціації юдаїки.

Про стан та проблеми збереження єврейської культурної спадщини в Україні. (онлайн)

Д-р Кес Крістіансе, архітектор, професор-емерітус Технічного університету міста Цюрих, Швейцарія./ Д-р Наталія Мисак, архітекторка та дослідниця.

Платформа ІВA-Ukraine та її можливості у відбудові країни.

13.00 – обід

14.00 – Презентації локальних ініціатив і проєктів у сфері культури пам’яті, збереження культурної спадщини, сучасного міського планування.

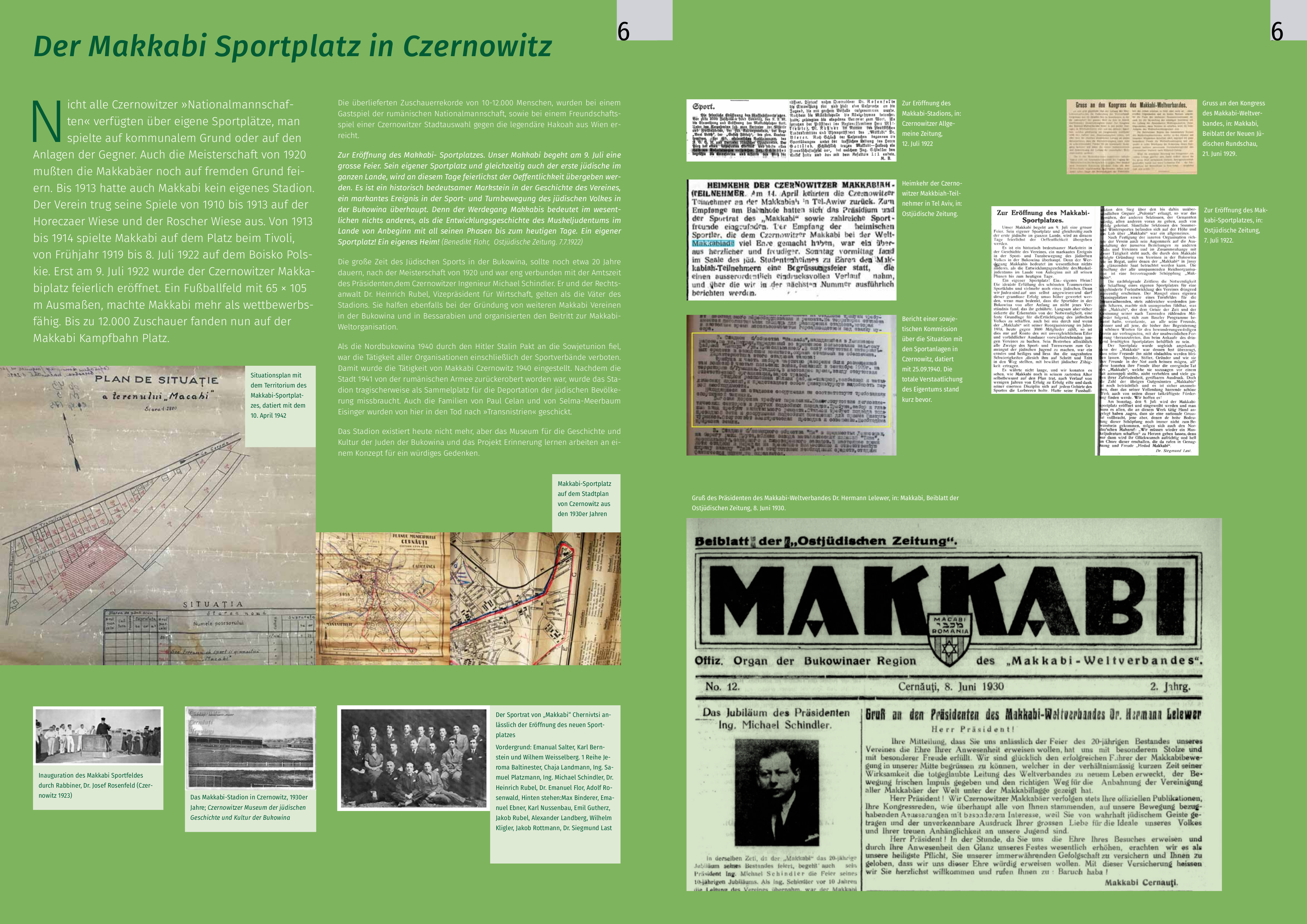

(Модератор: Микола Кушнір, директор Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини)

_

_ (Тут може бути Ваша презентація!)

_

15.00 – перерва на каву

15.20 – Заключний виступ Маттіас Андре Ріхтера, координатора проєкту «Tracks of Memory II»

Про перспективи пошуку партнерів та фінансування для ініціатив та проєктів українських міст, які беруть участь у мережі.

15.30 – Підведення підсумків.

***

16.00 – Екскурсія історичною частиною Львова.

18.00 – Час для особистих потреб

19.00 – Спільна вечеря.

Захід відбувається в рамках проєкту «Tracks of Memory II», Тристоронні ініціативи Німеччина-Польща-Україна й фінансується коштом Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина за програмою «Розбудова співпраці з громадянськими суспільствами у країнах Східного Партнерства 2024.»

Телефон для запитань: 050 271 42 24 (Микола Кушнір, Чернівці)

Netzwerk

Bau- und Erinnerungskultur deutsch–ukrainischer Städtepartnerschaften

2. Arbeitstreffen des Netzwerks Bau- und Erinnerungskultur am 11. Mai 2024 in Lwiw (Ukraine),

Zentrum für Urbane Geschichte

St. Acad. Bogomoletsa, 6, Lemberg, 79005, Ukraine

Реєстрація та інформація

Matthias Richter

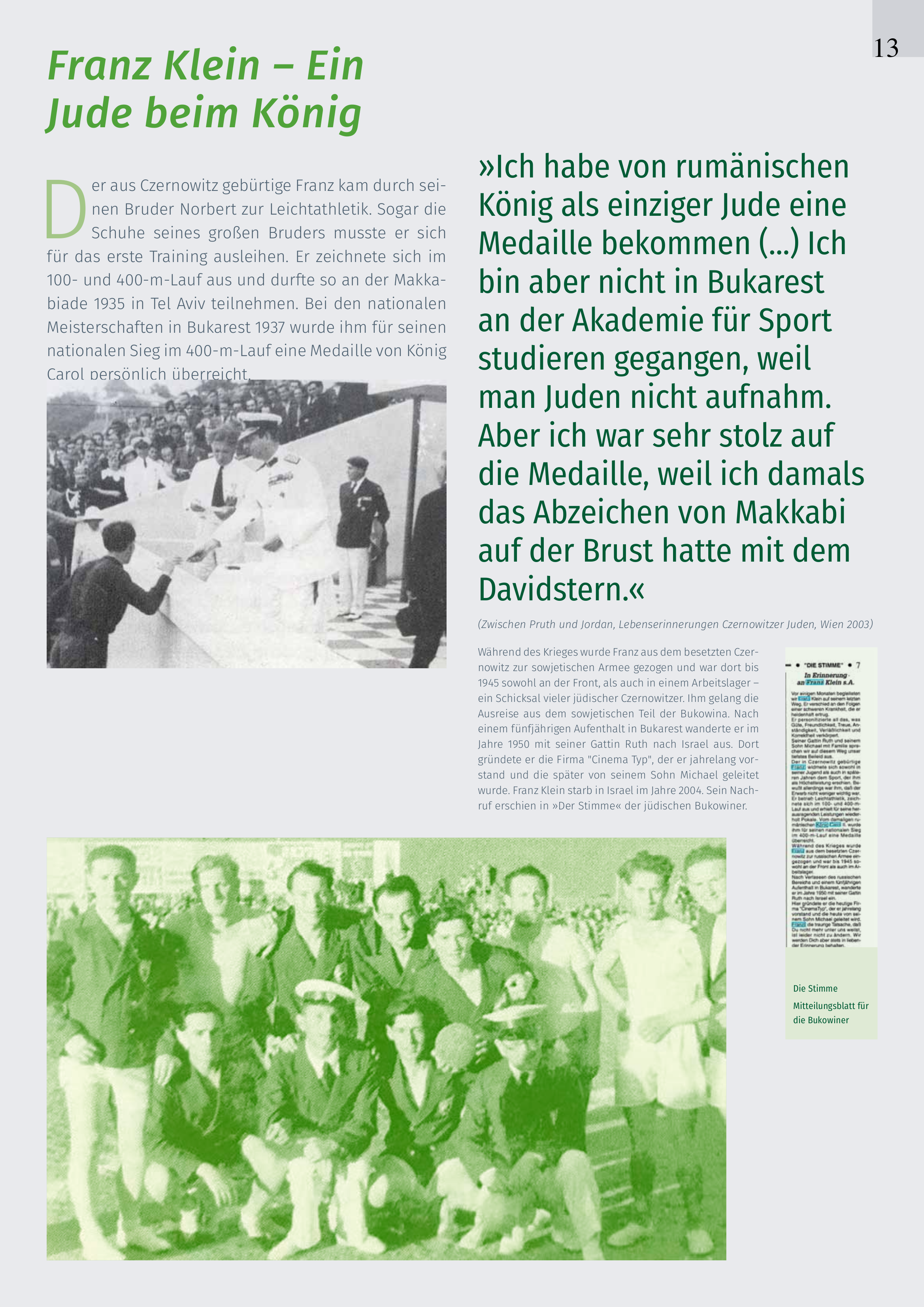

Dr. Mykola Kushnir, Director of the Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews (Chernivtsi)

+38 050 2714224